UMA PÉROLA DE MOÇAMBIQUE - O AFAMADO CAFÉ DO IBO GANHA MEDALHA DE OURO EM LISBOA - Por Carlos Lopes Bento(1).

Considerando o contributo e a mais valia que o saboroso e aromático café do Ibo poderá dar à divulgação do norte de Moçambique, designadamente, de Cabo Delgado e das Ilhas de Querimba, achei oportuno divulgar alguns interessantes dados, extraídos das minhas fichas de leitura e bibliográficas, relativos à sua produção e consumo, nos séculos XIX e XX.

Durante a minha estadia, em Cabo Delgado, de 1967 a 1974, e, especialmente, na ilha do Ibo, onde residi de 1969 a 1972, tive o privilégio de saborear o delicioso café do Ibo, e de o oferecer a muitas centenas de visitantes, nacionais e estrangeiros, que, então, a visitaram, sendo por todos muito apreciado.

O cafezeiro continuava, ainda, na década de 70 do século passado, a crescer ao ritmo natural, - que até se desenvolvia nos solos pedregosos de coral, existentes na parte insular do território -, merecendo poucos ou nenhuns cuidados por parte das populações do distrito, embora algumas tentativas tivessem sido feitas para alterar a situação.

Foi nesse sentido que autoridades portuguesas do Reino procuraram, nos finais do século XVIII, passar da recolecta à cultura do cafezeiro, de modo a introduzir o café no comércio com Lisboa, facto que acarretaria grandes benefícios, tanto para o Reino, como para as Colónias.

De modo a promover e a animar a plantação do café nas Ilhas de Querimba, a Provisão real de 2/3/1800, determinava que, anualmente, delas fossem remetidas 10 arrobas do melhor café, obrigando-se, para tanto, "cada morador e agricultor a plantar tantas árvores, proporcionalmente ao terreno que possuir, persuadindo-os que isto poderá a vir a ser, em pouco tempo, um ramo de comércio, muito útil aos moradores”.

Em 1803 foram enviadas, para o Palácio Real de Queluz, 3 arrobas e 18 arráteis de café das Ilhas remessas que continuariam até 1808, data em que seriam suspensas, pelas dificuldades da sua aquisição nas terras firmes.

Embora se tenham plantado algumas machambas de cafezeiros tanto na parte insular, como continental do território, os resultados, em 1810, ainda não eram visíveis, por vários motivos: a pouca idade dos cafezeiros plantados, que ainda não produziam; as incursões dos Sakalava, que perturbaram essa campanha; e pouco interesse dos agricultores por essa cultura, cujos benefícios imediatos não eram comparáveis, por exemplo, à cultura do coqueiro.

No sentido de ultrapassar todas as dificuldades, uma nova Provisão real, de 1810 recomendava todo o interesse das autoridades para incrementar a cultura do cafezeiro e outros produtos agrícolas, que pudessem constituir-se objectos de exportação e compensar-se os de importação.

As tentativas para introduzir, nas Ilhas e terras firmes, uma agricultura orientada para uma economia de mercado, redundariam em completo fracasso.

Nos meados do século XIX, o governador das Ilhas, Jerónimo Romero, presta-nos as seguintes informações sobre a produção de café:- São escassas as colheitas de café na ilha do Ibo; no Lumbo, margens do rio Cariamacoma achava-se café silvestre; nas margens do rio Lúrio encontram-se espessas matas de cafezeiros silvestres; Em Tungué, as margens do rio Meninguene são ricas em café do mato.

- Era somente na ilha do Ibo e proximidades do rio Cariamacoma que se fazia a cultura de algum café por um ou outro morador curioso, pois, os demais, não davam importância nem se dedicavam a tão útil cultura. Deste modo o cafezeiro produzia, espontaneamente, como qualquer outra planta do mato, sendo a sua apanha dificultada por eles se acharem entre matos cercados de arvoredo e pelo risco dos animais ferozes existentes nestas paragens.

- Então as maiores colheitas de café faziam-se na Ilha do Ibo (12 arrobas), em Criamacoma ou Lumbo (14 ar.), em Fragane (14 ar.), próximo da Quissanga, e em Bringano (10 ar.), a sul da ilha de Querimba.

- Os preços praticados eram, no Ibo, de 5 a 6$000 réis a arroba e o que saía para a ilha de Moçambique poderia atingir os 7$000 réis.

- Então as maiores colheitas de café faziam-se na Ilha do Ibo (12 arrobas), em Criamacoma ou Lumbo (14 ar.), em Fragane (14 ar.), próximo da Quissanga, e em Bringano (10 ar.), a sul da ilha de Querimba.

- Os preços praticados eram, no Ibo, de 5 a 6$000 réis a arroba e o que saía para a ilha de Moçambique poderia atingir os 7$000 réis.

Em 1902, o Governador dos Territórios da Companhia do Niassa Ernesto Jardim de Vilhena dava conta que, no Ibo, anexa à propriedade urbana, nomeadamente, nos quintais os moradores plantavam os seus cafezeiros.

Três anos depois, em 31 de Julho de 1905, Governador dos mesmos Territórios, João dos Santos Pires Viegas, escreveu algumas notas sobre o café, do seu distrito, enviado para a Exposição Colonial de Algodão, Borracha, Cacau e Café.(Abril a Maio de 1906), realizada, na sua sala Algarve, pela Sociedade de Geografia de Lisboa:

“O café dos Territórios da Companhia do Nyassa, geralmente conhecido por “café do Ibo”, tem qualidades de preferência muito superiores a muitas variedades das nossa colónias, mas quase sempre passa despercebido, atendendo à sua quase nula exportação, e esta devido ao nulo desenvolvimento que os filhos do Ibo e de Querimba, senhores de enormíssimos tratos de terreno no litoral, dão ao cultivo do cafezeiro.

Hoje o cafezeiro nasce, cresce, produz e morre, sem que alguém pense no amanho da terra, sem que o limpem ou cuidem renová-lo na época própria.

Não só não o cultivam, como não procuram tirar daqueles que existem e cuja maior parte espontaneamente surgiu da terra, convenientemente o seu produto.

Inteiramente verde, a formar-se ainda, o proprietário colhe-o sacudindo as árvores ou batendo os ramos com varas, seca-o, ligando pouca atenção às propriedades que ele poderia ter se a maturação se deixasse fazer e fosse completa, e isto para que o preto não o roube.

Ainda assim o café da ilha do Ibo é mais saboroso e superior em qualidade a outro qualquer dos Territórios, porque sendo fácil vigiar a propriedade, só é colhido na época própria e algum é seco e arrecadado segundo os preceitos aconselhados.

Nestas condições, em terreno próprio, entre altos coqueiros, que pouca sombra lhe dão ou entre acácias e macieiras bravas, que lhes roubam o espaço, os cafezeiros encontram-se em quase todas as circunscrições dos Território aquém do rio Lugenda.

O seu preço varia segundo as necessidades que o indígena tem de dinheiro; e assim não é difícil encontrar pretos pelas ruas do Ibo, na Quissanga e no litoral, a oferecerem-no à venda a 150 e 200 réis. O seu preço ordinário, porém, é de 300 réis o quilo, quando bem seco e limpo. O café da “Vista Alegre”, Ibo, o melhor talvez dos Territórios, tem sido vendido a 500 réis, em anos de colheita fraca.

A produção, em relação ao tratamento que o cafezeiro recebe, é grande, mas a sua aparência desagrada, pela pequenez do seu grão, comparada a outras qualidades; contudo o café é apreciado e apetecido pelo seu aroma delicioso e pelo seu sabor.

É afamado o “café do Ibo”, porém poucas pessoas o conhecem, além daquelas que têm permanecido ou passado pelos Territórios e pelo distrito de Moçambique, e ainda aquelas que no Reino têm relações nesta parte desta nossa África.

Nos Territórios da Companhia do Nyassa não tem consumo outro café.

Encontra-se café, em quantidade, não só em todo o litoral como nas margens do M´Salo, Naquidunga e Pequeue, no concelho de Mocimboa, nas encostas das serras Muare e M´chibala, serras que formam um garganta onde se acha estabelecida a sede do concelho do Medo, no Mualia.

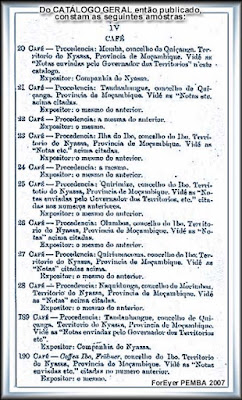

Os Territórios da Companhia do Nyassa concorrem à exposição da Sociedade de Geografia de Lisboa com nove amostras de café:

- Quririmisi, Quiriamacoma, Olumbua, Ibo, do concelho do Ibo.

- Tandanhangue, Memba, do concelho de Quissanga.

- Naquidunga, do concelho de Mocimboa.”

Três anos depois, em 31 de Julho de 1905, Governador dos mesmos Territórios, João dos Santos Pires Viegas, escreveu algumas notas sobre o café, do seu distrito, enviado para a Exposição Colonial de Algodão, Borracha, Cacau e Café.(Abril a Maio de 1906), realizada, na sua sala Algarve, pela Sociedade de Geografia de Lisboa:

“O café dos Territórios da Companhia do Nyassa, geralmente conhecido por “café do Ibo”, tem qualidades de preferência muito superiores a muitas variedades das nossa colónias, mas quase sempre passa despercebido, atendendo à sua quase nula exportação, e esta devido ao nulo desenvolvimento que os filhos do Ibo e de Querimba, senhores de enormíssimos tratos de terreno no litoral, dão ao cultivo do cafezeiro.

Hoje o cafezeiro nasce, cresce, produz e morre, sem que alguém pense no amanho da terra, sem que o limpem ou cuidem renová-lo na época própria.

Não só não o cultivam, como não procuram tirar daqueles que existem e cuja maior parte espontaneamente surgiu da terra, convenientemente o seu produto.

Inteiramente verde, a formar-se ainda, o proprietário colhe-o sacudindo as árvores ou batendo os ramos com varas, seca-o, ligando pouca atenção às propriedades que ele poderia ter se a maturação se deixasse fazer e fosse completa, e isto para que o preto não o roube.

Ainda assim o café da ilha do Ibo é mais saboroso e superior em qualidade a outro qualquer dos Territórios, porque sendo fácil vigiar a propriedade, só é colhido na época própria e algum é seco e arrecadado segundo os preceitos aconselhados.

Nestas condições, em terreno próprio, entre altos coqueiros, que pouca sombra lhe dão ou entre acácias e macieiras bravas, que lhes roubam o espaço, os cafezeiros encontram-se em quase todas as circunscrições dos Território aquém do rio Lugenda.

O seu preço varia segundo as necessidades que o indígena tem de dinheiro; e assim não é difícil encontrar pretos pelas ruas do Ibo, na Quissanga e no litoral, a oferecerem-no à venda a 150 e 200 réis. O seu preço ordinário, porém, é de 300 réis o quilo, quando bem seco e limpo. O café da “Vista Alegre”, Ibo, o melhor talvez dos Territórios, tem sido vendido a 500 réis, em anos de colheita fraca.

A produção, em relação ao tratamento que o cafezeiro recebe, é grande, mas a sua aparência desagrada, pela pequenez do seu grão, comparada a outras qualidades; contudo o café é apreciado e apetecido pelo seu aroma delicioso e pelo seu sabor.

É afamado o “café do Ibo”, porém poucas pessoas o conhecem, além daquelas que têm permanecido ou passado pelos Territórios e pelo distrito de Moçambique, e ainda aquelas que no Reino têm relações nesta parte desta nossa África.

Nos Territórios da Companhia do Nyassa não tem consumo outro café.

Encontra-se café, em quantidade, não só em todo o litoral como nas margens do M´Salo, Naquidunga e Pequeue, no concelho de Mocimboa, nas encostas das serras Muare e M´chibala, serras que formam um garganta onde se acha estabelecida a sede do concelho do Medo, no Mualia.

Os Territórios da Companhia do Nyassa concorrem à exposição da Sociedade de Geografia de Lisboa com nove amostras de café:

- Quririmisi, Quiriamacoma, Olumbua, Ibo, do concelho do Ibo.

- Tandanhangue, Memba, do concelho de Quissanga.

- Naquidunga, do concelho de Mocimboa.”

Salienta ainda o dito Catálogo uma nova espécie de Café, o Coffea Ibo, de Frohner, assim caracterizado:

“ Dos cafés, além dos tipos Coffea Liberica e Coffea Arábica, especializaremos um espécie nova, o Coffea Ibo, de Frohner, apresentado pela Companhia do Nyassa, e que, pela pequenez do seu grão alongado, semelhante mais ao bago do trigo do que o do café ordinário. Cultivado com esmero, deve por certo produzir um produto que alcançará boa cotação no mercado, pelas suas qualidades aromáticas.”

Relativamente ao CAFÉ, a Companhia do Niassa foi distinguida com o Diploma de medalha de ouro.

O cafezeiro florido, de extrema beleza, também poderá, futuramente, constituir mais um factor de atracção turística a ter em consideração no desenvolvimento sócio-cultural de Cabo Delgado e de Moçambique.

Bibilografia: VASCONCELOS, Ernesto de, Exposição Colonial de Algodão, Borracha, Cacau e Café.(Abril a Maio de 1906), CATÁLOGO. Lisboa, Sociedade de Geografia de Lisboa, 1906, p. 104.

(1) - (colaborador do ForEver PEMBA) - Doutor em Ciências Sociais pelo ISCSP, Univ. Técnica de Lisboa. Antigo administrador colonial. Foi presidente da C. Municipal do Ibo, entre 1969 e 1972. Antropólogo e prof universitário, continua a ser um dedicado amigo das históricas Ilhas de Querimba, que continua a investigar de maneira sistemática e a divulgar as suas inquestionáveis belezas. Neste trabalho, de modo a evitar o plágio, tão usual no nosso tempo, apenas se indica um autor. Para os interessados, desde que o solicitem, poderei fornecer outros elementos bibliogáficos que lhe serviram de base.

- Demais posts deste blogue onde se encontram trabalhos do Dr. Carlos Lopes Bento - aqui !

Uma Pérola de Moçambique

O afamado Café da Ilha do Ibo ganha medalha de Ouro em Lisboa

Por Carlos Lopes Bento

(Dê duplo click com o "rato/mouse" para ampliar e ler. Link para formato "pdf" http://www.youblisher.com/files/publications/12/69933/pdf.pdf)